最近网上有个词特别火——“电子垃圾三件套”,说的是键盘、游戏手柄和RGB灯这三样东西,硬生生从中国男人的口袋里“捞”走了几百个亿。一听这标题,是不是感觉有点刺耳?好像咱们男同胞的爱好,一夜之间就成了“败家”和“收破烂”的代名词。但事实真的如此吗?今天,咱们就坐下来,好好聊聊这百亿市场背后,到底藏着怎样的故事和逻辑。

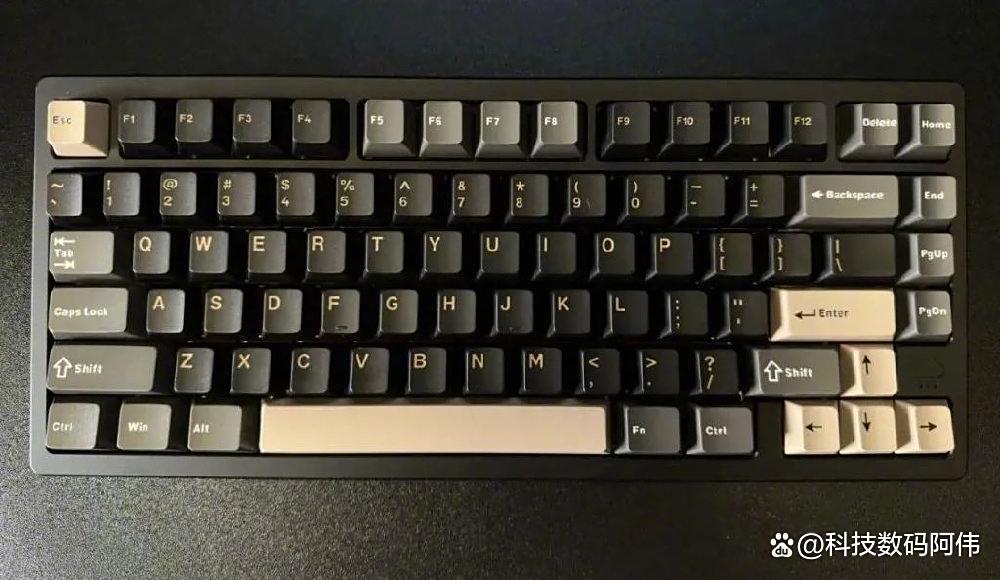

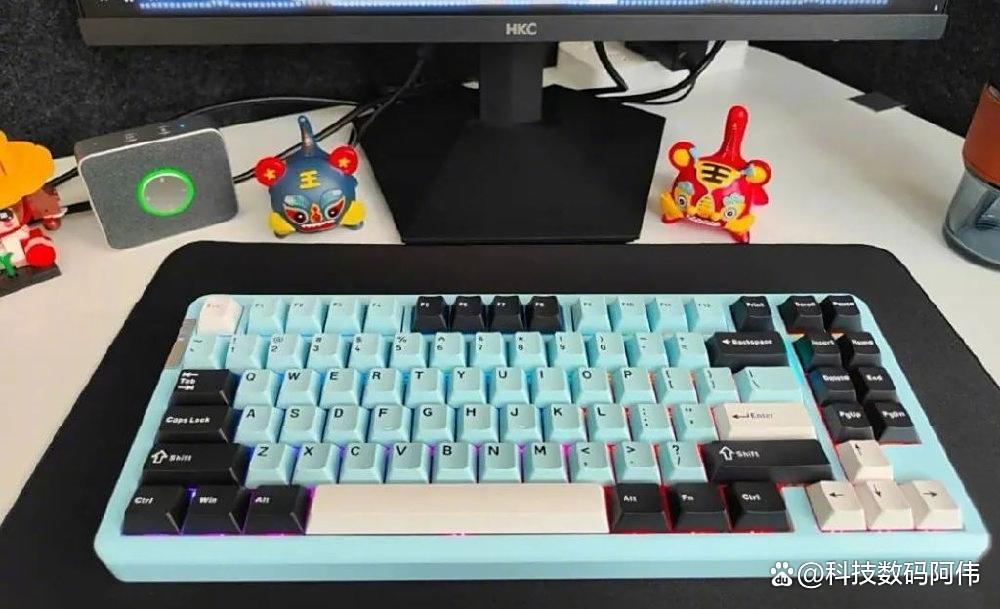

这“三件套”听起来普通,但高端起来确实有点“吓人”。就拿键盘来说,一个全金属打造、重达五斤的“铝坨坨”键盘,卖到五千块是常事。你可能会问,不就是个打字的吗?但在玩家圈子里,追求的是那种清脆悦耳的“麻将音”,是每一次敲击带来的独特手感。这已经不是一个简单的输入工具了,更像是一个能带来愉悦感的“解压神器”。再看看游戏手柄,随着《黑神话:悟空》这类国产大作的预热,一个能全键自定义、模块化设计的千元级手柄,成了许多玩家的“梦中情柄”,为了在游戏世界里获得最佳体验,大家心甘情愿地投入。

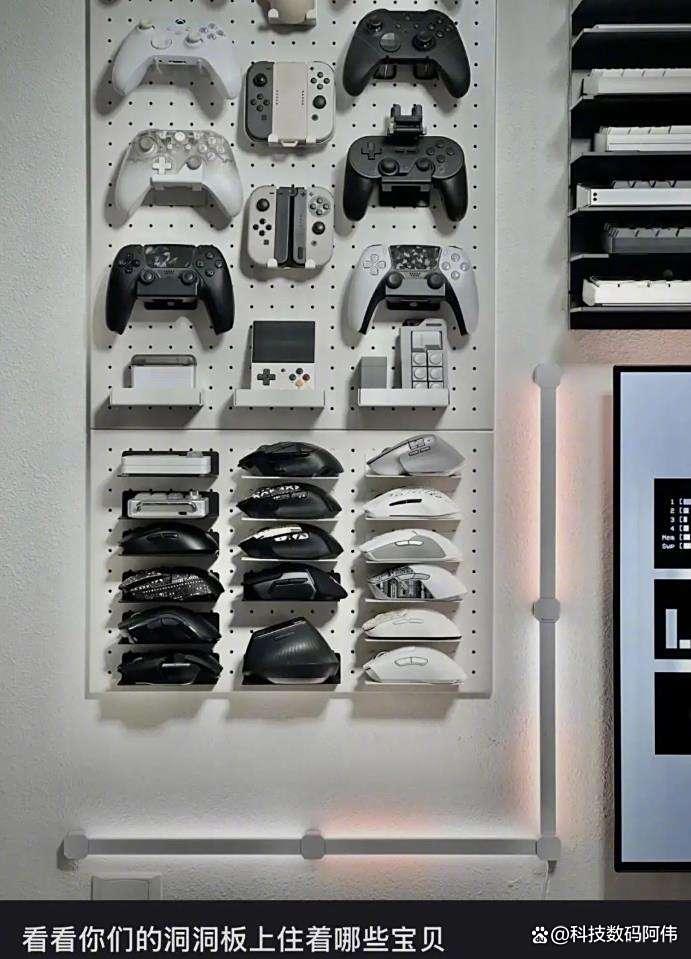

至于RGB灯,那更是电竞房的“赛博灵魂”。从最初的“亮瞎眼”光效,进化到能随着游戏操作、音乐节奏同步波动的“呼吸式交互”,它把一个普通的房间,瞬间变成了一个充满未来感的沉浸式空间。而这股风潮,并不仅仅局限于游戏圈。一些怀旧的电子产品,比如十几年前的CCD相机,也在这波“情怀经济”中身价倍增,一台佳能G12从几百块被炒到四千多。这背后,是一个叫“小王”的普通男孩,为了复刻童年记忆里的那种模糊美感,咬牙下单;也是一个叫“老李”的中年大叔,在收藏墙上挂满不同年代的游戏手柄,满足着自己“赛博选妃”式的收集癖。

聊到这里,我想和大家站在一起,说句心里话。当有人用“电子垃圾”来标签化这些爱好时,我感觉挺不舒服的。凭什么别人的茅台、包包就是品味,咱们男生的机械键盘、游戏手柄就是“垃圾”呢?这背后其实是一种深刻的情感寄托和对极致体验的追求。那个五千块的键盘,对使用者而言,可能不仅仅是冰冷的金属,更是陪伴他度过无数个加班夜晚、敲下无数行代码的“战友”。那些看似无用的收藏,承载的是一代人独一无二的青春记忆和成长故事。我们消费的,不只是产品本身,更是一种精神上的满足感和归属感。

当然,我们也要理性看待这个市场。一方面,我们要为自己的热爱和追求点赞,这是生活品质提升的体现。但另一方面,也得擦亮眼睛,分清什么是真正的技术升级和品质追求,什么是被营销和炒作吹起来的泡沫。一个五千块的键盘和一个五百块的键盘,性能差距真的值那十倍的价钱吗?一台被炒上天的二手CCD相机,真的比现在手机的复古滤镜好用吗?消费的本质是取悦自己,而不是陷入与人攀比的“内卷”陷阱。更重要的是,当我们在享受科技带来的乐趣时,也别忘了背后的环保隐患。广东贵屿镇曾因拆解电子垃圾提取黄金而闻名,但也为此付出了沉重的环境污染代价。这提醒我们,每一次“更新换代”,都应该思考如何更环保地处理旧设备。

说到这里,我想带大家把视野再拉远一点,看看这股消费力背后更宏大的图景。当我们还在讨论国内的“三件套”时,中国的文化消费产业,其实早已扬帆出海,在中东等新兴市场开辟了一片“新蓝海”。你可能不知道,一款名叫《苏丹的复仇》的中国手游,通过深度融入阿拉伯文化元素和简单直接的“氪金”模式,在当地月流水超过600万美元。还有像Yalla这样的社交APP,精准抓住了中东用户的社交习惯,一场直播的打赏金额甚至能高达数百万元。这说明什么?说明我们不仅是强大的消费者,更是有创造力的生产者。我们创造的产品和文化,正以惊人的速度影响着世界。

所以,回到最初的那个问题。所谓的“电子垃圾三件套”捞走几百亿,这并不是一个需要被批判的现象。它本质上反映了三件事:

一是技术驱动下的消费升级,我们开始追求更个性化、更极致的体验。

二是情感价值的回归,怀旧和热爱正在成为新的消费动力。

三是它也像一面镜子,照出了产业发展中需要我们正视和解决的问题,比如理性消费和绿色环保。

最终,无论是“铝坨坨”还是“CCD”,它们是“垃圾”还是“宝贝”,定义权其实在我们自己手里。只要它能给你带来真正的快乐和价值,那就是值得的。希望我们都能成为更聪明、也更温暖的消费者,为自己的热爱买单,也为我们共同的未来负责。